Medizin & Gesundheit

Förderverein spendet rund 15.000 Euro

Mitgliederversammlung beschließt die Finanzierung von drei Projekten im Klinikum Gütersloh Gütersloh. Der Verein der Freunde und Förderer des Klinikum Gütersloh wird in diesem Jahr rund 15.000 Euro in drei Projekte investieren, die der Versorgung der Patienten zu Gute kommen: Auf der Mitgliederversammlung wurde einstimmig beschlossen, Gelder des Vereins für einen Geburtssimulator, ein Bettfahrrad sowie […]

Sportmedizinisches Symposium in der Benteler Arena in Paderborn

Ein Heimspiel in der Benteler – Arena für das Sportmedizinische Symposium 2019 Paderborn. Nach 12 Jahren am Flughafen-Paderborn/Lippstadt fand am 10. April das 13. Sportmedizinische Symposium erstmalig in der Benteler-Arena in Paderborn statt. Passend zum Veranstaltungsort stand Medizin im Fußball im Zentrum der Fort- und Weiterbildung für Ärzte, Physiotherapeuten, Athletiktrainer und weitere in der Sportbetreuung […]

AOK NordWest zahlte rund 650.000 Euro in 2018

Bielefeld (11.04.2019). In Bielefeld sind die Ausgaben für Mutterschaftsgeld in den vergangenen vier Jahren um 20 Prozent auf rund 650.000 Euro gestiegen. Das geht aus einer aktuellen Auswertung der AOK NordWest hervor. Danach wurde die Leistung in 2018 allein für AOK-Mitglieder in Bielefeld in 426 Fällen gezahlt. In 2015 waren es noch 358 Fälle. „Mutterschaftsgeld wird von den gesetzlichen […]

Training für das „Power House“

Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH und Bali Therme setzen gemeinsames Gesundheits- und Bewegungsangebot im Kurpark fort Bad Oeynhausen. Was im vergangenen Jahr erfolgreich gestartet ist, wird nun fortgesetzt. Ab dem 8. Mai können sich Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt bis September jeden Mittwoch von 18:00 – 19:00 Uhr sportlich betätigen. Treffpunkt ist jeweils am […]

Beim Schutz gegen Burn-out selbst aktiv werden

Bei „Medizin in der Mitte“ beantworteten Ärzte Fragen von Patienten Bad Driburg. Wodurch werden Depressionen begünstigt? Kann man sich davor schützen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich Dr. Volker Knapczik, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Klinikum Weser-Egge bei der Veranstaltung „Medizin in der Mitte“. Der Psychiater informierte zunächst über die Relevanz von Depressionen: […]

Neuer Rettungswagen der Feuerwehr Gütersloh

Höhere Sicherheit und blaues Traumalicht Gütersloh. Mehr Sicherheit dank technischer Neuerungen: Bei der Feuerwehr Gütersloh ist jetzt ein Rettungswagen im Einsatz, der über neue Varianten verfügt, die bislang im Kreis Gütersloh noch nicht zur Verfügung standen. Dieses Fahrzeug ist zum Beispiel mit einem Backeye®360-System ausgestattet, eine Kombination aus Kameras und einem Monitor. Vier Ultraweitwinkel-Kameras […]

Pollenflug bricht alle Rekorde – Kinder stark betroffen

Kinder-Lungenfacharzt rät dringend zu frühzeitiger Behandlung Bielefeld/Hannover. Jedes vierte Kind in Deutschland leidet an einer Allergie. Aktuell haben über eine Million Kinder und Jugendliche Heuschnupfen (zehn Prozent) und über eine halbe Million Asthma (fünf Prozent). Tendenz steigend. Der Bielefelder Allergologe und Lungenfacharzt Professor Dr. med. Eckard Hamelmann warnt: „Je früher Kinder Heuschnupfen bekommen, desto stärker […]

Tipp der Woche: Wie lange bleiben (Oster-)Eier frisch?

Dr. Wolfgang Reuter, Gesundheitsexperte bei der DKV Deutsche Krankenversicherung: Düsseldorf. Wie in jedem Jahr werden auch 2019 rund um Ostern sicher wieder jede Menge Eier gekauft und verschenkt – so viele, dass es sehr ungesund wäre, sie alle auf einmal zu essen. Es stellt sich also die Frage nach der Lagerung. Bunte hartgekochte Eier halten […]

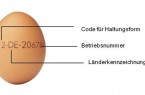

Für mehr Transparenz beim Eierkauf zu Ostern in Bielefeld

AOK-Tipp: „Unbedingt auf Kennzeichnung achten“ Bielefeld. Ein Osterfest ohne Eier wäre nur halb so schön. Denn während die äußere Schale bunt verziert oder gefärbt wird, findet sich das Ei-Innere in den kulinarischen Köstlichkeiten wieder und der Konsum steigt in der Osterzeit deutlich an. „Das Ei ist vielseitig, lecker, gesund und liefert wichtige Inhaltsstoffe. Beim Einkauf […]

Spezialisten informieren über den Schlaganfall

Selbsthilfegruppe Bad Driburg und Klinik für Neurologie laden zu gemeinsamer Vortragsveranstaltung ein Bad Driburg. Welche Möglichkeiten gibt es, um Gefäßverschlüsse zu therapieren? Warum entscheiden Zeit und schnelles Handeln über den weiteren Therapieverlauf? Warum haben Patienten, die zügig in eine Stroke-Unit eingeliefert werden, bessere Chancen, ohne gravierende Einschränkungen in ihren Alltag zurückzufinden? Welche Aufgaben übernehmen Schlaganfall-Lotsen […]

Warum Sportlehrkräfte Sportmedizinkompetenz brauchen

9. Paderborner Tag des Schulsports an der Universität setzt Impulse Paderborn. „Sportlehrer/innen brauchen Sportmedizinkompetenz“, so lautete der Titel des 9. Paderborner Tag des Schulsports am Mittwoch, 27. März, an der Universität Paderborn. Über 100 Lehrkräfte aller Schulformen, Ganztagskräfte sowie Übungsleiter und Übungsleiterinnen aus der Region nahmen an der Veranstaltung teil, um sich über aktuelle Entwicklungen […]

LWL-Klinikum Gütersloh feiert 100. Geburtstag

Gütersloh. 100 Jahre ist es her, dass das heutige Klinikum Gütersloh des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) als Heil- und Pflegeanstalt die Behandlung der ersten psychisch kranken Patienten aufgenommen hat. Im Jubiläumsjahr 2019 richtet das LWL-Klinikum mit zahlreichen Veranstaltungen den Blick auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Den Auftakt bildet die Eröffnung der Ausstellung „Von der Provinzialheilanstalt zum LWL-Klinikum […]

29. Getreide – Tagung in Detmold

Detmold. Auch wenn es sich um die 29. Getreidetagung der AGF handelte, so hätte man sie auch getrost die Weizentagung nennen können. Denn vor allem der Weizen und die ihn betreffende „neue Düngeverordnung“ bewegte die Gemüter, wie auch schon vor 2 Jahren, und war deshalb „in aller Munde“. Wie immer gab es einen regen Austau […]

DLRG verdoppelt Schlagkraft

Brakeler Einsatz- und Rettungstaucher sorgen für Sicherheit Brakel. Die Ortsgruppe Brakel der DLRG hat ihre Schlagkraft bei den Einsatztauchern verdoppelt. Sie ist unter anderem für den Wachdienst am Godelheimer See zuständig. Nach mehr als einem Jahr intensiver Vorbereitung und Ausbildung haben fünf Taucher der Ortsgruppe Brakel erfolgreich ihre Prüfung zum »Einsatztaucher 1« abgelegt. Neben vielen anderen Aufgaben musste in der praktischen Prüfung […]

Engel behütet das St. Vincenz Hospital

Pfarrer Wilhelm Koch segnet die Skulptur am Eingang des Krankenhauses Brakel. Das Klinikum Weser-Egge hat nun auch am Standort St. Vincenz Hospital in Brakel einen Engel: Wie in Steinheim und in Höxter schuf Künstler Wladimir Zlatkov die monumentale Skulptur, die rechts vom Eingang des Krankenhauses auf einem Betonsockel steht und den Betrachter willkommen heißt. Pfarrer […]

Erste-Hilfe-Kurse der Johanniter im April

Kreis Lippe – Höxter. Erste Hilfe-Kurse der Johanniter für jedermann zur Auffrischung, für Führerschein-Anwärter UND für Betriebshelfer – alle Termine im April Erste Hilfe an einem Tag: Ob als Pflichtprogramm für den Führerschein oder die Trainer-Ausbildung – ein Kurs in „Erster Hilfe Kompakt“ ist dafür unverzichtbar. Er bietet sich aber gleichermaßen auch zur Wiederauffrischung von […]

Sechster AOK-Firmenlauf Bielefeld startet am 26. Juni

Bielefeld. Premiere beim sechsten AOK-Firmenlauf am Mittwoch, 26. Juni, in Bielefeld: Vom Start und Ziel am Bielefelder Rathausplatz geht es fünf Kilometer erstmalig durch die Bielefelder City. Dabei werden 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Heute haben die Organisatoren und Sponsoren vor dem Bielefelder AOK-Kundencenter das druckfrische Aktionsplakat ausgerollt und das offizielle Programm der Öffentlichkeit vorgestellt. […]

Natürliche Ausrichtung künstlicher Gelenke

Innovative Operationstechnik zum Einsatz von Knieprothesen berücksichtigt die individuelle Anatomie des Patienten Brakel. Sie kommen aus Südafrika, Israel oder Oberbayern: Immer mehr Ärzte aus dem In- und Ausland kommen zum Endoprothetikzentrum des Klinikum Weser-Egge in Brakel, um sich bei Oberarzt Dr. Dragan Jeremic über ein neues Verfahren zum Einsatz künstlicher Kniegelenke zu informieren: Der […]

Infektionsfälle rückläufig

„Auffrischimpfung für Erwachsene nicht vernachlässigen“ Bielefeld. In Bielefeld ist die Anzahl der nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Keuchhustenfälle im Jahr 2018 gesunken. Insgesamt wurden 56 Infektionsfälle gemeldet, in 2017 waren es noch 61. Das teilte heute die AOK NordWest auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin mit. „Auch wenn die Zahlen rückläufig sind, raten wir, unbedingt die empfohlenen Impfungen insbesondere […]

Schwerer Start ins Leben

Frühchen und ihre Familien treffen sich regelmäßig mit dem Klinikteam Höxter. Fast zehn Prozent der rund tausend Babys, die jährlich im Klinikum Weser-Egge zur Welt kommen, sind Frühgeburten. Für die eventuell notwendige Notfallversorgung steht rund um die Uhr ein Team von der Kinderärzten und Kinderkrankenschwestern und die Kinderintensivstation mit 14 Betten zur Verfügung. Dort ist […]

Onkologische Zentrum Gütersloh gegen den Krebs

Publikumsveranstaltung im Klinikum Gütersloh am 9. März von 10 bis 14 Uhr Gütersloh. Krebserkrankungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen und Todesursachen in Deutschland. Jährlich erhalten auch im Kreis Gütersloh viele Menschen die Diagnose Krebs. Studien zeigen: Je frühzeitiger eine Krebserkrankung entdeckt und behandelt wird, desto größer sind die Heilungschancen. Aus diesem Grund gibt das Onkologische […]

Früh erkennen statt spät behandeln

Experten der Gütersloher Krankenhäuser raten zur Darmkrebsvorsorge Gütersloh. Sie dauert nur knapp 30 Minuten und kann doch Leben retten: Eine Darmspiegelung erkennt früh und zuverlässig Vorstufen von Darmkrebs und kann ein Ausbrechen der Krankheit so verhindern. Anlässlich des Aktionsmonats März der Felix-Burda-Stiftung weisen die Darmkrebszentren am Sankt Elisabeth Hospital und am Klinikum Gütersloh auf die […]